リハビリテーションセンターについて

リハビリテーションは病期によって、急性期・回復期・⽣活期に分けられ、当院は主として急性期リハビリテーションの役割を担っています。病気になったり、⼿術を受けたりしてから間もない時期(急性期)に寝こんでしまうと、体⼒・筋⼒が著明に衰えてしまいます。そのため、できるだけ早期にリハビリテーションを開始することによって、これを防ぐことが重要です。また、病気やけがなどで失った⾝体の機能回復はもちろん、回復した機能を⽇常⽣活に役⽴てるためにもリハビリテーションが必要となります。当院では、急性期に可及的早期から介入を行うことで、よりスムーズな退院をめざしています。加えて、身体機能や動作能力と作業活動の維持改善を目的に介入し、QOL の高い生活が続けられることを支援しています。

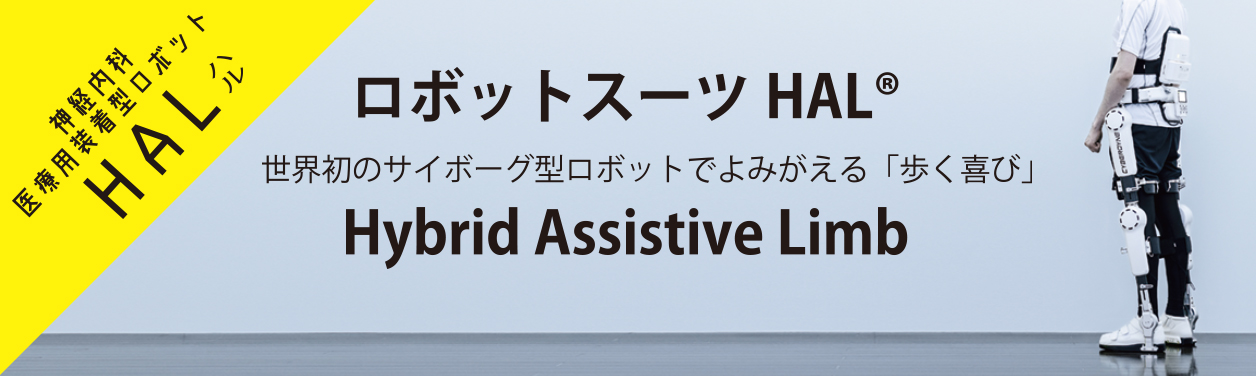

当院リハビリテーションセンターでは、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠といった3種の専門職が働いており、これらがリハビリテーション科医の指⽰のもと協同して治療にあたっています。従来のリハビリテーション治療に加えて、医療用ロボットスーツHALなどの最先端の機器も利用したリハビリテーションを実施しています。

〈 施設基準 〉

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

がん患者リハビリテーション料(Ⅰ)

対象疾患

- 神経内科系

- パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)など各種神経難病の病期に合わせたフォローアップ

対象疾患へのロボットスーツHALの導入と実施

- 整形外科系

- 脊柱圧迫骨折や下肢骨折等の保存・術後加療への介入

上肢骨骨折や腱板損傷等の保存・術後加療への介入

- 内科系

- 呼吸器や誤嚥性肺炎の入院

虚血性心疾患、心不全後の介入

下肢循環障害による下肢切断への介入

ほか緊急入院後の早期介入

透析患者への介入

- 外科系

- 消化器疾患術後からの早期介入

ほか緊急入院後の早期介入

- 緩和ケア

- 状態に合わせたADLの維持・獲得

緩和治療としての介入

理学療法士

筋力や関節可動域、バランスや歩行などの身体的な機能を評価し、運動療法や物理療法などを行って、身体的な能力の回復や向上を目指します。

- 筋力低下、関節可動域制限などの身体機能障害

力増強訓練・関節可動域訓練などを行います。 - 動作能力障害

返りや起き上がり立ち上がりなど、生活上必要な基本動作訓練やバランス訓練を行います。 - 歩行障害

行訓練:本人の機能に合わせ、歩行補助具選定や、必要に応じ屋外歩行なども実施します。 - 下肢の麻痺や変形など

装具療法:麻痺のある下肢への下肢装具、コルセットなど、症状に応じた義肢装具を用いる治療を行います。 - 呼吸障害

COPD(慢性閉塞性肺疾患)に対する呼吸リハビリテーション

肺炎後に痰が出にくい、息切れがしやすいなどの症状に対し、痰の出し方指導や呼吸訓練を行います。 - 神経筋疾患

上記に挙げた基本的な訓練に加え、医療用ロボットスーツHALを用いた歩行訓練も行います。

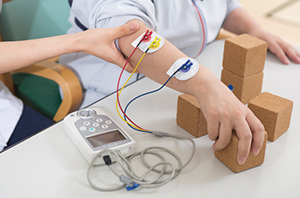

作業療法士

その人にとって大切な日常生活動作や社会参加に必要な能力を評価し、生活訓練や認知訓練などを行って、自立した生活を送ることができるように支援します。また、住宅改造や福祉用具の選択や使用方法もアドバイスします。

- 身体機能障害

関節運動、筋力強化、バランス訓練、協調動作訓練、麻痺の回復訓練などを行っていきます。 - 認知機能障害

注意・遂行機能・記憶の改善を図り、生活の再獲得を目指します。 - 日常生活動作障害

食事、トイレ動作、着替えなど、身の辺り動作の自立を目指して段階的に練習していきます。福祉用具や自助具などによる代償手段を併用して、生活上必要な動作の獲得を目指します。認識しやすく失敗の少ない動作方法の工夫や、家屋調整など環境面の調整も検討します。 - 家事動作など応用動作の障害

調理や買い物など、目標とする動作を実際に練習します。 - 社会生活を妨げる問題

外出やご家族・ご友人などとの交流を見据えた環境設定を検討します。

言語聴覚士

コミュニケーション障害(失語症、発声・構音障害)や食べることの障害(摂食・嚥下障害)に対して機能回復の支援を行います。

- 失語症/高次脳機能障害

聴く・話す・読む・書くといったことばの機能の訓練や、注意集中力、記憶力などを高める訓練を行い、ご家族や周囲の方々とのコミュニケーションが円滑に取れるように援助いたします。 - 発声・構音障害

声の出しにくさや発音の不明瞭さに対し訓練を行います。より有効な訓練が行えるよう、必要に応じて音声分析装置などの機械も⽤います。 - 摂食・嚥下障害

安全においしく食事が摂れるよう訓練・支援していきます。必要に応じて嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査も実施します。

リハビリテーションセラピスト科実績

学会発表・講演等

| 学会目 | 種別 | 年度 | |

|---|---|---|---|

| 第7回パーキンソン病リハビリテーション研究会 | 東京 | 講演 | 2024 |

| 第58回日本作業療法学会 | 札幌 | ポスター | 2024 |

| 第66回婦人科腫瘍学会学術講演会 | 鹿児島 | 口述 | 2024 |

| 第39回日本女性医学学会学術集会 | 栃木 | 口述 | 2024 |

| 統計関連学会連合大会 | 東京 | 講演 | 2024 |

| 第57回日本作業療法学会 | 沖縄 | 口述 | 2023 |

| 第7回湘南OTweb学会 | Web | 講演 | 2023 |

| 第9回日本臨床作業療法学会 | 東京 | ポスター | 2023 |

論文投稿・依頼執筆

| 題目 | 雑誌 | 種別 | 年度 |

|---|---|---|---|

| 「テクニカルエイド」 | 作業療法ジャーナル増刊号 | 寄稿 | 2024 |

| 「作業行動から見た作業療法の未来」 | 作業行動研究 | 寄稿 | 2023 |

| 「Transitions of Activities of Daily Living Status among Inpatients with Subacute Stroke」 | Progress in Reharilitation Medicine | 原著 | 2023 |

| 「Functional Independence Measure Subtypes with Subacute Stroke」 | Progress in Reharilitation Medicine | 原著 | 2022 |

| 「患者状態像の推移に着目した後期高齢者肺炎症例における入院長期化要因の探索」 | 日本医療・病院管理学会誌 | 研究資料 | 2019 |

参加学会・研修会

| 題目 | 年度 |

|---|---|

| 第61回日本リハビリテーション医学学術集会 第58回日本作業療法学会、言語聴覚士学会 運動器作業療法研究会 ParkOT Journal club 第7回日本リンパ浮腫学会 第34回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 第7回日本がん・リンパ浮腫理学療法学会学術大会 第9回日本がんサポ-ティブケア学会学術集会 第26回日本骨粗鬆症学会 第76回日本産科婦人科学学術講演会 第68回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 第39回日本女性医学学会学術集会 統計関連学会連合大会 |

2024 |

| 第21回日本神経理学療法学会学術大会 第57回日本作業療法学会 第9回日本臨床作業療法学会 第7回湘南OTweb学会 第48回日本高次脳機能学会学術総会 日本呼吸・循環器合同理学療法学会学術大会 第9回日本呼吸理学療法学会学術大会 第33回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 第60回日本糖尿病学会関東甲信地方会 第8回日本がんサポ-ティブケア学会学術集会 MASCC ANNUAL MEETING 第25回骨粗鬆症学会 |

2023 |

教育実績、地域貢献

| 内容 | 主催 | 年度 | |

|---|---|---|---|

| 「研究のはじめ方」 | 神奈川県作業療法士会 現職者講習 | 講師 | 2024 |

| 「人間作業モデルの臨床応用」 | 目白大学 学部生講義 | 講師 | |

| 「神経難病の目標設定」 | ParkOT Journal club 現職者講習 | 講師 | |

| 「保健統計学」 | 湘南医療大学 学部生講義 | 講師 | |

| 「地域づくり型介護予防事業 地域リハビリテーション事業」 | 神奈川区高齢・障害支援課 | アドバイザー | |

| 「済生会保険・医療・福祉総合研究所 研究員」 | 済生会保険・医療・福祉総合研究所 | 客員研究員 | |

| 「研究のプロセス」 | 神奈川県作業療法士会 現職者講習 | 講師 | 2023 |

| 「人間作業モデルの臨床応用」 | 目白大学 学部生講義 | 講師 | |

| 「介護技術研修」 | 横浜市菅田地域ケアプラザ | 講師 | |

| 「地域での見守り」ケース紹介・意見交換会 | 神奈川区高齢・障害支援課 | アドバイザー | |

| 「機能評価~活動プログラム実施への助言・指導」 | 神奈川区高齢・障害支援課 | アドバイザー | |

| 「骨粗鬆症予防講座」 | 横浜市菅田地域ケアプラザ | 講師 | |

| 「保健統計学」 | 湘南医療大学 学部生講義 | 講師 |

資格等

| 学会名 |

|---|

| 臨床指導者講習会(PTOTST14名) 認定理学療法士 公認心理師 ケアマネージャー 呼吸療法認定士 呼吸ケア指導士 糖尿病療養指導士 腎臓リハビリテーションガイドライン講習会 がんリハビリテーション研修 新リンパ浮腫研修 両立支援コーディネーター基礎研修 福祉住環境コーディネーター2級 介護予防推進リーダー フレイル対策推進マネジャー メンタルヘルスマネジメント検定2種 健康経営アドバイザー 医療経営士2級 公衆衛生学修士 医療マネジメント学博士 |

スタッフ紹介

| 医師名 | 専門としている領域 | 学会専門医・認定医 |

|---|---|---|

| 森 俊樹副院長 部長 |

リハビリテーション全般 | 日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 義肢装具適合判定医 身体障害者福祉法指定医 |